Fare il caffè in Giappone

Appunti sparsi di una convivenza inaspettata

Sì, all’estero vanno fortissimo sulla pratica. Sì, noi siamo ferratissimi sulla teoria. No, il gap non è incolmabile, anzi si recupera abbastanza in fretta. E sì, all’estero hanno delle strutture pazzesche e delle risorse economiche che noi ci sogniamo.

Bene, esplorati i luoghi comuni che accompagnano ogni resoconto Erasmus/tesi all’estero che si rispetti, passiamo a cosa veramente mi sarei voluto portare a casa dal Giappone. E no, non si tratta né delle strutture, né delle risorse, né tanto meno di una cultura che valorizza maggiormente l’aspetto pratico.

Partiamo dai fatti. Ho avuto l’opportunità di passare sei mesi a Tokyo, per lavorare alla tesi di laurea magistrale presso la Tokyo Denki Univeristy. A differenza di tanti miei amici non mi posso ritenere un fanatico del Giappone: non ho mail letto un manga, gli unici anime che ho visto sono quelli che passavano su Italia1 e i giardini zen non hanno mai solleticato il mio interesse. Tuttavia sono partito per questo viaggio con il chiarissimo obiettivo di vedere qualcosa di totalmente diverso, di uscire dal mio guscio per confrontarmi con qualcosa di estraneo alle mie categorie. E’ una motivazione un po’ da figlio dei fiori? Può essere, però è vero anche che quando inizi a sentirti padrone del metro quadrato su cui pascoli tutti i giorni (nello specifico il prato dietro alla mensa delle L) e a pensare che quello sia il mondo, forse hai bisogno di allargare un po’ l’orizzonte. Devo dire che in questo il Giappone mi ha pienamente accontentato – nel bene e nel male – per cui rifarei questa scelta mille volte, pur con tutti i sacrifici che ha comportato.

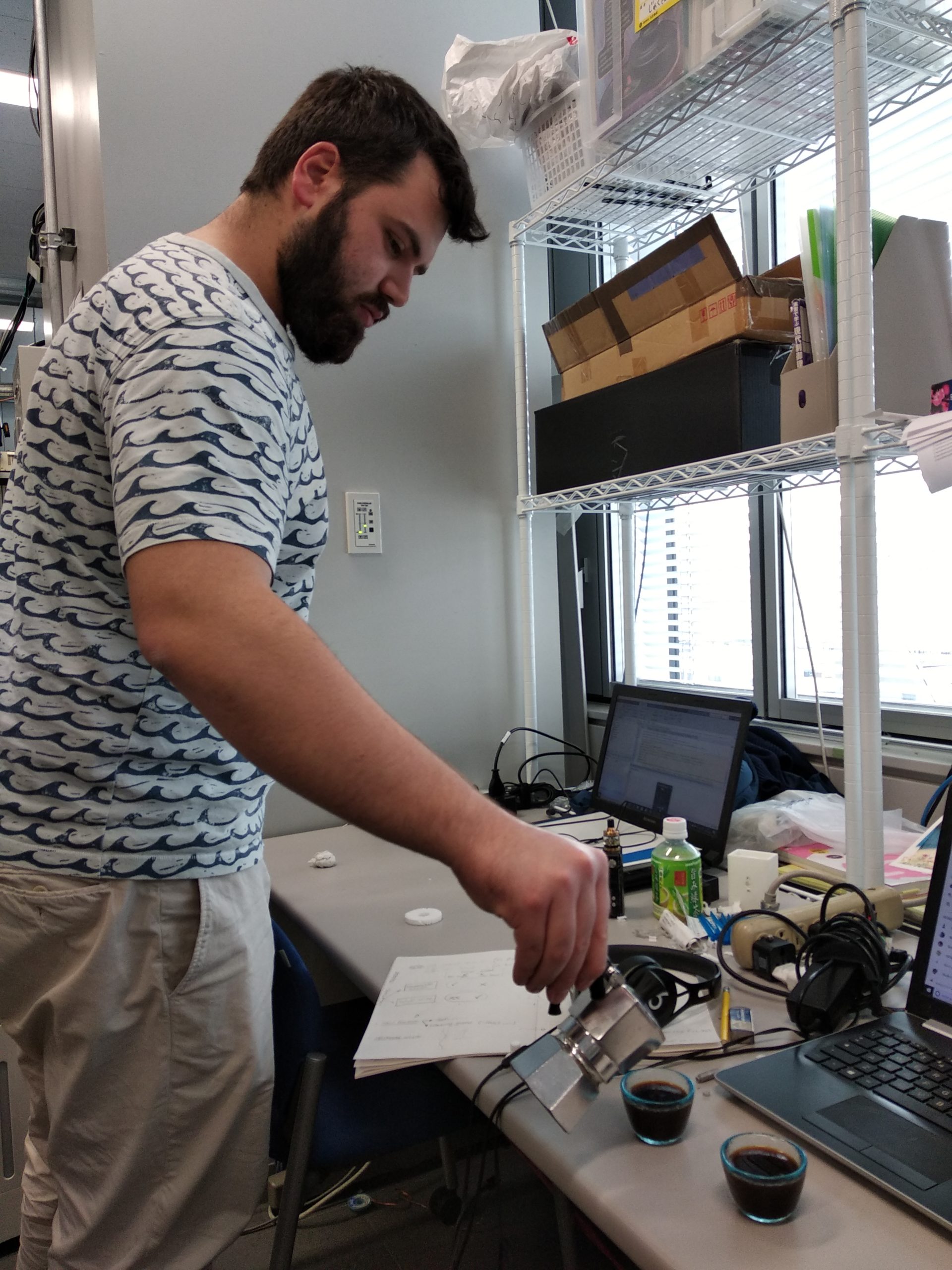

Ma arriviamo al dunque. Tanti miei amici che come me hanno fatto la tesi magistrale all’estero sono stati collocati, anche in termini di spazi fisici, a lavorare con i dottorandi delle università presso cui erano ospiti. Al contrario, io e il mio compagno di avventura siamo stati spediti dal nostro professore giapponese a lavorare nel suo laboratorio. O, per dirla come loro, nel Rabo (ラボ). Si tratta di una struttura presso cui tutti i giorni lavorano studenti selezionati (ma nemmeno troppo), a cui vengono affidati dei compiti di breve e lungo periodo. Gli studenti magistrali fanno da supervisori ai più giovani (remunerati tra l’altro…), li seguono e li aiutano a sviluppare i loro progetti. All’interno di questi laboratori ogni studente ha il proprio posto assegnato, solitamente vicino ad altri studenti che si occupano dello stesso macro-progetto. Altra caratteristica distintiva del laboratorio è quella di essere uno spazio totalmente gestito dagli studenti. Questo si traduce nel fatto che spesso la mattina trovavamo ragazzi ancora dormienti nelle loro brandine, ma anche nella possibilità di organizzare momenti di aggregazione. L’ultimo dei quali è stato la nostra festa di addio, di cui alcuni ricordi sbiaditi sono i Giapponesi che scoprono il Negroni e il nostro supervisore che intona con noi “Tanto pe’ canta’”, mentre piange perché ce ne andiamo. Quelli eran giorni, sì…

Ok, sarebbe utopico importare il sistema del Rabo al Poli, ma io una possibilità del genere la vorrei avere anche qui.

In primo luogo perché è un’occasione per imparare al doppio della velocità e il doppio bene. Io e il mio collega eravamo talmente capre in questioni di natura tecnica che ci siamo trovati più volte nei panni delle matricole, dallo stesso lato della barricata. Eravamo probabilmente gli unici nel laboratorio a non saper saldare due stupidissimi cavetti, però abbiamo provato sulla nostra pelle che avere di fianco qualcuno che ne sa più di te, per di più disposto ad aiutarti, è veramente il massimo che si possa desiderare. Alla fine abbiamo imparato.

In secondo luogo perché un posto così può diventare casa. Ok, forse è un’affermazione un po’ forte, forse non è nemmeno così auspicabile che quello che comunque è un luogo di lavoro diventi il luogo degli affetti. Però in questi sei mesi mi sono sentito molto più a mio agio in quella stanza con la densità abitativa di Calcutta, piuttosto che alle mille attività pazzesche organizzate dal centro per gli studenti internazionali. Nonostante i Giapponesi non siano esattamente dei campioni di empatia, gli unici rapporti veri sono nati all’interno del laboratorio, perché davvero si respirava aria di casa, di comunità. Il che non è un contorno superfluo e un po’naïf, ma nei fatti è il discrimine tra imparare a saldare o no, tra chiedere senza paura o rimanere nel già saputo, tra rischiare tutto o restare con le proprie paure e insicurezze.

Si tratta quindi di avere un luogo, all’interno delle mura universitarie, in cui confrontarsi, provare, rischiare, creare, chiedere, sbagliare. Imparare, crescere. In cui non essere ospiti, ma veramente protagonisti.

E se proprio non potete portare il Rabo al Poli, almeno aiutatemi a far sì che l’università sia un posto così.

Lasciatemi chiudere con una riflessione forse un po’ estemporanea. Ho seguito dal Giappone il dibattito che si è sviluppato intorno alla didattica a distanza. Se ne potrebbe parlare per anni e probabilmente alla fine avremmo tutti ragione. Ma c’è una cosa su cui non mi voglio tirare indietro: se l’università è il luogo in cui assorbire informazioni, adeguarsi a standard, rincorrere il prof prima di perdersi inesorabilmente, allora ben venga la didattica a distanza. Sempre. Per tutti. Perché per così poco non vale la pena muoversi da casa.

Se invece l’università fosse (e in parte già lo è!) il luogo in cui è possibile fare l’esperienza che ho fin troppo lungamente descritto, allora ecco un buon motivo per alzarsi alla mattina e andare al Poli.

Non c’è altra strada.